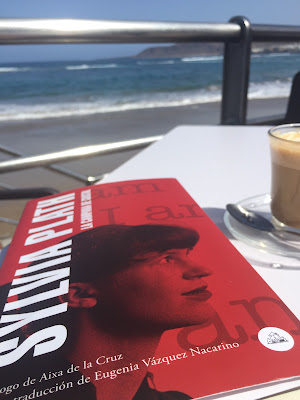

Sylvia Plath - La campana de cristal

«Fue un verano raro, tórrido, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg, y yo no sabía qué había ido a hacer a Nueva York. Soy estúpida con esto de las ejecuciones. La idea de que te puedan electrocutar me asquea, y en los periódicos no se leía otra cosa: los titulares desencajados me acechaban desde todas las esquinas por la calle y en todas las bocas de metro hediondas, con un tufo de cacahuetes. No tenía nada que ver conmigo, pero no me quitaba de la cabeza qué se sentiría, cuando te queman viva por dentro».

- Sylvia Plath, en La campana de cristal, 1963

"Sois vosotros los que estáis en la cárcel, yo no", advertía en una ocasión Leopoldo María Panero tras la verja del centro psiquiátrico. Sonriente, casi triunfante, portando su eterna bolsa de deportes repleta de libros colgada sobre su hombro, Panero exhibía una lucidez censurada, suplida por la condena de ser un loco hasta quedar sepultada en el olvido su aguda observación. Y sin embargo, la verdad indicada se filtra entre las grietas de la lectura, brota y crece al ralentí entre la espesura perpetua de la literatura.

En La campana de cristal (The Bell Jar, 1963), Sylvia Plath retrata un mundo semejante al que señaló el poeta maldito. Semejante a un cándido susurro, a una afligida melodía, Plath crea una novela semiautobiográfica cuya función no se limita a un proceso de individuación jungiano, sino a representar conflictos encontrados como consecuencia de habitar en un universo donde la protagonista se siente como un ser disonante: «Me sentía muy quieta y muy vacía, como el ojo de un huracán, avanzando a duras penas en medio de una vorágine». Los EE.UU. de la década de los cincuenta, supuesto baluarte e insignia de la democracia e igualdad, albergaba más trastornos e injusticias que ni siquiera el mastodóntico skyline de Nueva York o los enormes carteles publicitarios de Smirnoff o Budweiser eran capaces de ocultar. El delirio anticomunista, la cultura patriarcal cuyo sometimiento de la mujer se propalaba y filtraba en todos los recovecos de la sociedad, el nocivo éxtasis de la filosofía del éxito y los cánones propios de una vida reglada y convencional son solo algunos de los elementos que se aprecian mientras avanza el monólogo interior de Esther Greenwood. Y es precisamente durante una sesión de cine cuando percibe el desajuste: «Más o menos en ese punto empecé a tener unas sensaciones peculiares. Me volví a mirar las hileras de cabecitas embelesadas, con el mismo resplandor plateado por delante y la misma sombra negra por detrás, y me parecieron ni más ni menos que un montón de lunáticos estúpidos. Me entraron unas ganas terribles de vomitar. No sabía si era la espantosa película que me daba dolor de barriga o todo el caviar que había comido».

Con naturalidad y una ardua pulsación de los sentidos, Plath fragua el paulatino descenso hacia las profundidades del pozo del alma humana. El agudo lector percibe los primeros síntomas de depresión, después sus alteraciones anímicas, el vagar, la búsqueda para exteriorizar el dolor hasta hallarse ante los intentos de suicidio: «Pero a la hora de la verdad la piel de mis muñecas parecía tan blanca e indefensa que no pude hacerlo. Fue como si lo que deseara matar no estuviese en esa piel o en el débil pulso azul que saltaba bajo mi pulgar, sino en otro sitio, más hondo, más secreto y muchísimo más inaccesible». Sin embargo, la poeta y escritora oriunda de Boston también retrata el estigma y la tortura que padece una persona con una enfermedad mental y que es agravada por su condición de mujer, bajo una campana de cristal que, como señalaba Leopoldo María Panero o la propia Sylvia Plath, posee una dudosa situación como frontera: «¿Qué nos hacía, en Belsize, tan diferentes de las chicas que jugaban al bridge y cotilleaban y estudiaban en la universidad a la que yo iba a regresar? También esas chicas, en cierto modo, vivían bajo campanas de cristal».

La campana de cristal son las sacudidas y el pulso de su autora, pero también la advertencia y la formulación de preguntas que pocos se arriesgan a verbalizar y responder. ¿Por qué en las sociedades primitivas no existe la esquizofrenia? ¿Quién está verdaderamente prisionero o loco? Puede que al final tenga razón Gilles Deleuze: «la salud mental está en el otro».

Comentarios

Me encanta lo bien que sabes "leer" los libros feministas. Hoy en día es raro el interés. Y es muy bueno. 🙂